胡晓青参加学术研讨会留影

看到单位群里说胡晓青老师去世的消息时,我以为自己眼花了。这是春末夏初,阴而未雨。我正在太原南站,熙熙攘攘的人群中,排队过安检。广播里是我刚刚能听懂的英语播报:"Ladies and Gentlemen,your attention please…"嘈杂,沉闷,惶惶然。过了安检,我戴了眼镜再看一眼那个名字,才相信刚才没有看错。在候车厅坐下来,开始写这一段文字。

我和胡老师交往不算多,然而似乎认识了很多年。大约是在2011年,我还在《新作文》杂志社,和《名作欣赏》在同一座办公楼,我在四层,《名作欣赏》在六层七层,“楼上的《名作欣赏》”总感觉高不可攀。那时候胡老师已从北岳文艺出版社副社长的位置上退休,返聘到《名作欣赏》任副总编,正在带着几个实习生,负责《名作欣赏》三十年精品集的编选。这个项目有点高大上,和我没什么关系,只是他带的那批实习生里,后来有一个考到了我所在的杂志社。

“跟着名家读经典”丛书修订版(胡晓青主编)

印象深刻的是一次去北京出差,和赵学文老师、胡老师还有曹韧老师一起。两家杂志社有不同的事,但因为赵老师身兼两家的总编,因此便同行,并同住在山西教育出版社北京办事处。我和曹老师把《新作文》的事办完后,跟赵老师、胡老师去了商务印书馆,谈林鹏先生文集四本的出版事宜。他们谈事,我买了不少书。之后关于书,和胡老师谈了很多,才知道胡老师学识渊博,古今中外,几乎无所不知。我喜欢听他的声音,温文尔雅,不疾不徐,有几分清亮。

那是个冬天,办事处的樊师傅从老家带来一个苤蓝,调好了饺子馅,我们一起包饺子。期间胡老师用他优美清亮儒雅的声音,为我们讲述了几年前出版系统的一次车祸。他说,当时车停了一下,有人下去上厕所,回来后有人图方便,坐到了前面别人的座位上,结果车祸发生时,坐别人座位的人死了,而被迫挤到后面坐的人却躲过了一劫。“但是如果那时候车不停下来,也许车祸就不会发生。就那几分钟,那辆大车过来了……”胡老师是事故的亲历者,他的讲述和分析,都让我如听天书。之后,白天的活动结束,我们四个人在办事处打扑克,升级。我比较笨,谁和我打对家谁受累,好在大家对我都比较关照,倒也有过几次小胜。胡老师的笑声很爽朗也很斯文,无论胜负都不较真,一派儒雅。三位都老师辈的领导,我身处其中,却也不觉得紧张。回程,是我和胡老师先回。卧铺,对床上铺,似乎聊了一路,然而时间久远,竟然想不起聊了些什么。

后来偶尔会碰到。有一次两家杂志社在七楼会议室开一个共同参与的会,碰到胡老师,我说到读四书五经,他说,要选一种版本读,然后再参照其他的本子,不要读乱了。还有,读进去也要能出得来,否则,任何一种,一个猛子扎下去,可能一辈子都出不来,比如《周易》。记得我还问到了唐代文化,他说,关注唐代文化要注意帝王的胡人背景,如果站在这个角度考虑,很多看似说不通的事情就说通了。我当时都觉得很受启发。

大约是2012年夏,我们两家单位组团去宁夏旅游。一起去了看了西夏王陵、贺兰山,到中卫沙坡头滑沙,坐羊皮筏子过黄河。大约三四十个人,有时候和这个相遇,有时候和那个同行,分分合合,记不大清楚了。记忆深刻的,是一个上午,在西部影视城,有一个多小时和胡老师同行。聊到了张贤亮,又聊到了柯云路,话题是关于人生的转型。他说人到了一个阶段,就应该果断转型,这种转型,会为生命开拓出新的境界。记得他说到一个作家,记不清名字了,说回到了当初插队的边区,因为觉得生命中还有一个题材未完成。影视城被白花花的太阳照得有些失真,因为知道走在一种人造的假境中,走过的路和看到的景,都没给我留下深刻的印象,只有和胡老师的一番交谈,在我心里激起了沉重的回响。我在想,我的生命,还有什么未完成,还有,做了多年作家梦却前路茫茫的我,应该如何转型。后来我把这一番交谈写到了游记《宁夏三日》里,收进了散文集《风中飘过村口的影子》,书出来后,专门送了一册给他,感谢他对我的一番开导。

2012年8月,胡老师责编的《名作欣赏》三十年精品集十二册由北京大学出版社出版,我有幸得到一套。2013年秋,胡老师责编的“林鹏四书”由商务印书馆出版,2013年11月,杂志社和商务印书馆合作在北京搞了规模很大的研讨会,北京的很多名家都参加了。我作为“楼下的”旁观者和林鹏先生的小粉丝,只有暗地里高兴的份,我都不是参与者。

真正成为参与者,是在2014年。我从《新作文》调入《名作欣赏》。因为六楼的办公室紧张,我暂时被安置在七楼图书部,和胡老师坐对面。胡老师不常去,大约每周去一次。然而每次去,除了必要的工作,大部分时间都是在和我聊天。做了几十年编辑,他的学识真是非常渊博,而且很有创见。我喜欢听他讲,海阔天空,文坛的出版界的典故,十月革命的前前后后,宪法和政党的关系,尽管有些我不一定完全理解,却也感觉脑洞大开。

2015年,胡老师又为杂志社责编了四本书,都是由北岳文艺出版社出版,其中两本和我相关,一本是《林鹏论》,其中的文章大多由我搜集,胡老师精选编目;另一本是我为林先生的长篇小说《咸阳宫》写的书评《落在战国的雪》。经过胡老师的辛苦劳动,四本书均于2016年1月顺利出版。我曾希望胡老师对我的书提点意见,他说,写得很好,提不出意见来。期间关于书稿,也有过一些交流探讨。

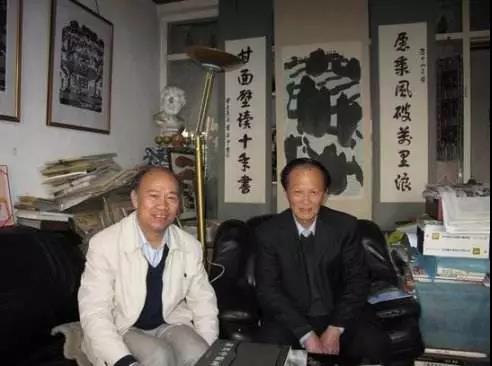

胡晓青与画家董其中(右)

2015年,我做了《名作欣赏》上旬刊的主编,胡老师负责刊物的审读。他总是能看出我们看不出的一些问题,然后耐心给我们讲解。有一次胡老师告诉我,说我应该走出去组稿,了解每一个相关学科的前沿动态,了解与学科相关的人,还讲了他年轻时外出组稿的经历。我点头答应,大约他是在向一位新主编传道吧。印象深刻的是有一次他和别人说,看到勇耀想做事,但明显有些吃力。我当时在场,觉得他对我是比较了解的。我的确总是在吃力地做着一些大于自己实际能力的事。

似乎是在2016年,他不再接受返聘,正式退休,北京太原两地住,以看孙子为主。渐渐地他淡出了我们的视野。偶尔会因为工作的事打个电话,有时候我发的微信他会点个赞或加个评语。似乎这两年渐渐没有什么交集了。

胡老师的交通工具,一般是公交自行车。偶尔会在路上碰到他,特征明显,远远就能认出:头发稀少,瘦瘦的,淡绿色的外套,浅蓝色牛仔裤。只有一次,去中华傅山园开林先生《咸阳宫》读书会,见他开着一辆黑色小轿车,戴个墨镜,车窗玻璃摇下来时,让我很是惊讶。据说胡老师出身于书香门第,好像父亲也是新闻出版界的名人,青年时期有某家大少之称。在那一刻,我联想到了这一层,觉得和那个平日所见的骑自行车、言笑平易的胡老师,反差实在太大。

2018年,《名作欣赏》三十年精品集修订再版,平装变成精装,三十年变成四十年。而我,也从旁观者成了主人。修订中和出版后,与出版社不断联系,各种后续工作都和我有了关系。写宣传语,拍宣传传,请作者配合讲座,发放再版稿费,我都一一经手。而且这套书在杂志社微信平台销售良好,出版社又有几笔稿费打进单位账户。好像,胡老师在多年前种了一棵树,而我们这些“后来人”,享受到了树的阴凉,也摘到了果实。

轰隆隆的高铁一路向前,在终点到来之前,我们永远都在向着梦想飞奔。一路上有人上车有人下车,很多对我们来说,都不会留下什么深刻印象。这两年似乎有很多熟悉的名字变成历史,近一些的如《英语周报》的席玉虎社长,死于去年冬天的一场流感,57岁,还没有到退休年龄。我似乎只见过习社长一次,然而知道其人却已有二十多年(我在《语文报》工作时他在“楼上的《英语周报》”)。还有山西教育出版社的任兆文社长,看过他策划主编的不少好书,也只在2000年《新作文》创刊时有过一饭之缘(当时《新作文》属于山西教育出版社,就如《名作欣赏》曾属于北岳文艺出版社),大约是在上个月去世,此前听说他已卧床多年。还有我的一位大学同学,曾经很近的关系,去年冬天死于肝病,年仅46岁。他在40岁时,已被告知还有三到五年存活期,他在对死亡的想象、逃避、纠缠、恐惧中,又活了六年多。

没有人知道自己未来会以怎样的方式离开。迟子建丈夫去世后,她写了一篇小说,《世界上所有的夜晚》,魔术师丈夫被三轮车撞死,只是因为三轮车司机憋了一泡尿。生命中的荒诞,有时会让崇高和理想无地自居。而我们看不见的“他”,有时就是要让崇高卑微、理想无聊等同齐一。并且冷冷地告诉你:别笑,也别琢磨,这不是荒诞,而是真实。得知胡晓青老师去世是因为突如其来的脑梗,大约这种方式,是对读书人的一种优待吧,至少不必有卧床数日数月数年的煎熬。

火车快到北京,我写完了这些零星的回忆。都很淡,然而却是如此的清晰。

今天,2019年5月18日。我乘坐高铁618进京。我所在的是6车厢6F座,问同事,说胡老师享年66岁。偶然的数字巧合,让我觉得,人生真的有些戏剧感,是无法提前预知的。就好像我和胡晓青老师一次次的相遇,像是偶然,却又是必然。但每次见他,他都是笑着的,一脸纯粹。

惟愿天堂依旧纯粹,使这样一位知识渊博的老编辑、蔼然春风的长者,能够继续笑谈古今中外,尽享云淡风轻。而我,依然愿用多年前写在《风中飘过村口的影子》后记中的一句话,作为本文的结尾:

我愿更清醒地活着,以回报你们对我生命的指引。

作 者:张勇耀,《名作欣赏》杂志副总编辑,执行主编,副编审。

“名作欣赏杂志社”微信订阅号启动,欢迎关注

每天阅读优质文章

为你的经典阅读寻找最佳导师

扫描或长按下面二维码,即可关注

名作欣赏:

0351-5256557

评论版:

0351-5256560

学术版:

0351-5256558

邮购:

0351-5256556

0351-5256557