导 读:田小娥形象的塑造是为那些“屈死鬼牺牲品们”呼喊冤屈和寄予悲悯。在这一意义上,男性作家陈忠实是具有正确的社会性别意识观念的。……男人白嘉轩是深水,需要很多女人的生命才服得住。漂亮女人田小娥是祸水,祸害来祸害去,却把自己的命祸害没了,死了还要压于镇妖塔下,永世不得翻身。男性作家陈忠实确实忠实于中国性别文化的历史实际,在小说中揭示了白鹿原上残酷惊心的男女不平等的性别真相。从性别的角度来看《白鹿原》的叙事,此作确实堪称经典。

文/降红燕

一

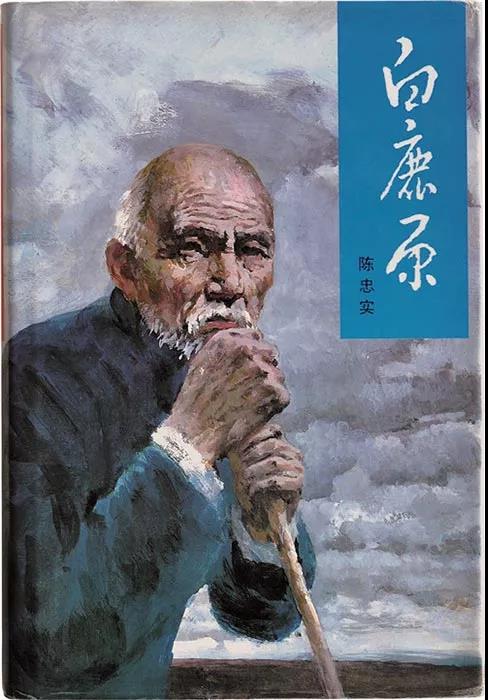

《白鹿原》的扉页上写着巴尔扎克的一句话:“小说被认为是一个民族的秘史。”这可以算是陈忠实对《白鹿原》写作内容的夫子自道。作者欲通过白鹿原上从清朝末年到民国结束期间发生于白、鹿两家之间故事的讲述,再现20世纪上半叶中国社会历史的风云变幻与更迭变迁,以及人物命运的兴衰际遇与跌宕起伏。如扉页题记所言,《白鹿原》写的是民族的秘史,是关于中华民族文化的宏大叙事之作,其中包含着白鹿原人文化心理结构的密码。这个宏大的场景中有女人的身影和位置吗?如果有,那是什么样的?一如陕西作家路遥在《人生》《平凡的世界》里所表征的,讲述的是男人高加林、孙少平和孙少安的成长故事,随后由这些男青年顺带出女性人物一样,陈忠实《白鹿原》的主要聚焦对象也是男人,重在讲述男人的故事,第一代的白秉德、鹿泰恒匆匆闪过,登场的主角是第二代白嘉轩、鹿子霖、鹿三和第三代白孝文、鹿兆鹏、鹿兆海和黑娃(鹿兆谦)等。舞台上有短暂的白鹿精灵闪过后的惠风和畅,但更多是男人们血雨腥风中的角力较量和征战搏斗。“男人的一半是女人”,伴随着男人,女人的身影自然也出现了。在一众的女性人物形象中,田小娥是最突出的一个。通读《白鹿原》,可以看出白灵当然是女人中最亮的星,但白灵更多呈现的是一种象征意味,一个虚幻的符号般存在。只有田小娥实实在在地站在那里,尽管卑微,而且带着些“淫邪”的味道。作为艺术创造,田小娥在《白鹿原》中是作者着笔最多的女性人物形象。田小娥虽然只是一个女人,却在男人戏份里扮演着重要角色。在她的身上,承载着中国传统性别文化中关于女人的重要密码。熟悉《白鹿原》的读者都知道田小娥最后的结局是死亡,下边我们先随着小说文本中田小娥生命历程的叙事轨迹,看一看这个女人是怎么死的?她为什么死?她该不该死?

田小娥是白鹿原的外来者,第一次出现在白鹿村是在小说的第八章末尾,由外出到渭北熬活的黑娃从将军寨带回来的“一个罕见的漂亮女人”。漂亮女人田小娥是黑娃的财东郭举人的小妾,短工黑娃在财东家与小娥相恋成其好事,之后被东家发觉,田小娥被休回家,郭举人成为文本中小娥的第一个敌人。与黑娃相恋之初,小娥告诉黑娃自己在郭家连只狗都不如,但这只是小娥可信度存疑的一面之词。当二人东窗事发,郭举人对黑娃表示了自己对小娥的不屑和鄙视:“这事嘛,我不全怪你,只怪她肉臭甭怪别人用十八两秤戥。她一个烂女人死了也就死了……”此话证实了小娥所言不假。如果说黑娃当时对小娥的迷恋主要来自于肉体的享受和欢悦,那么后来对小娥的不弃则是对小娥诚实人品的信赖,因为郭举人表面放走黑娃却暗中又派两个侄儿来追杀的举动,使黑娃认清了郭举人的虚伪和狠毒,增强了黑娃对小娥的疼惜爱恋程度。小娥遭遇的第二个敌人是自己的亲生父亲田秀才。田秀才是读书人,要脸顾面子,因为女儿被休回娘家而气得病倒,秀才父亲想尽早把丢脸丧德的女儿打发出门。但是在田家什字村一带,“人家宁可定娶一个名正言顺的寡妇,也不要一个不守贞节的财东女子”。因此黑娃捡了个便宜,把小娥带回了白鹿村。在回白鹿村的路上,黑娃和小娥一定对自己未来小家庭的日子有着美好的憧憬,但是以仁义而出名的白鹿村并不欢迎田小娥。先是黑娃的父亲鹿三对漂亮的小娥的来历起疑心,专门跑了一趟渭北调查清了底细,知道儿子带回来的是个进不了白鹿村祠堂的婊子,于是激烈地反对儿子的选择。白鹿村对嫁娶有严格的族规。新婚夫妇要在祠堂里举行由族长主持的叩拜祖宗的仪式,仪式要求白鹿两姓凡是已婚男女都来参加。新婚夫妇一方面叩拜已逝的列位先辈,另一方面还要叩拜活着的叔伯爷兄和婆婶嫂子们,并请他们接纳新的家族成员。这样的婚姻在白鹿村才具有合法性。因此如果说公公鹿三是田小娥的第三个敌人,那么族长白嘉轩就是田小娥最大的对立面。

作为外来者的女人田小娥与白嘉轩最开始不可能产生直接的联系,产生联系在于公公鹿三把白嘉轩这个东家当作自己的恩人,从白嘉轩的父亲白秉德老汉一代开始,白家就对长工鹿三家照顾有加。鹿三一切都听白嘉轩的,白嘉轩在黑娃刚带回田小娥时,就对黑娃直接说:“这个女人你不能要,这女人不是居家过日子的女人。”到后来白嘉轩是因为儿子孝文的堕落而痛恨田小娥。这是私人关系层面的原因。于公,白嘉轩在发家积累了一定财富后,主持了破败祠堂的修复工程,并在祠堂中辟出教室设立学堂,成为白鹿村深孚众望的族长。祠堂是决定白鹿村一切大事的地方,凡有大事发生族长便召集全村人在那里集中议事。黑娃与小娥注定进不了白鹿村的祠堂,族长白嘉轩不会也不可能让他们踏进祠堂,除了黑娃闹农协成功,小娥当了农协妇女主任的时候,那时白嘉轩甚至阻止不了黑娃对祠堂的打砸。但是在农协失败黑娃逃跑后,小娥先被黑娃闹农协时批斗过的总乡约田福贤在戏台上吊打,然后又在祠堂里被白嘉轩主持大会,与“偷情”的狗蛋用刺刷子惩罚。白嘉轩表面上抽打田小娥,其实是打给白鹿镇保障所乡约鹿子霖看。白、鹿两姓以前是同一个祖先,但是分开两姓后,白、鹿两大家族的历代当家人之间总是心有嫌隙、暗中较量,心里都明镜一样清楚对方的心思。当鹿子霖授意小娥去勾引好青年白孝文时,小娥成为白嘉轩和鹿子霖两个男人之间相互角力的工具。田小娥与白嘉轩直接的矛盾和对立是在小娥死后。白鹿原因干旱造成饥馑,死了好些人。好不容易老天降雨,度过饥荒,但没多久,又陷入了大瘟疫当中,瘟疫的原因说是被杀死的小娥制造的。小娥被公公鹿三杀死之后,冤魂久久不散,附体在鹿三身上,与白嘉轩之间展开对骂和交锋:“族长,你跑哪达去咧?你尻子松了躲跑了!你把我整得好苦你想好好活着?我要叫你活得连狗也不如,连猪也不胜!”白嘉轩回:“……我活着不容你进祠堂,我死了还是容不下你这个妖精。不管阳世不管阴世,有我没你,有你没我。你有啥鬼花样全使出来,我等着。”小娥的鬼魂非常顽强,没有被白嘉轩请来的法官捉住,还闹得白鹿原的村民到埋着其尸首的窑洞前烧香,甚至于一些在瘟疫中幸存的村民提出要为她修庙塑身的要求。最终,邪不压正,鬼斗不过人,何况是个“邪恶”的女鬼。白嘉轩坐镇指挥,在田小娥死去的窑洞顶上修了个六棱砖塔,把妖精田小娥镇压在下。

“白鹿村乃至整个白鹿原上最淫荡的一个女人以这样的结局终结了一生……整个村子的男人女人老人娃娃没有一个人说一句这个女人的好话。”田小娥为什么死?究其实质是因为田小娥犯了 “淫”戒,“淫”则是“七出之条”之一。“出”,指从一个门出去,也叫“去”。“出”“去”即男子处分妻子的法规。“七出之条”酝酿形成于西汉时期,《大戴礼记·本命》中载有“七去”之条:不顺父母;无子;淫;妒;有恶疾;多言;窃盗。淫即一女事二男,在《白鹿原》里把这种女人称为“婊子”,而且田小娥不仅“事”的是二男(郭举人,黑娃),而是二之后有了三(鹿子霖),三之外还有四(白孝文),特别是到土壕里拉土的鹿三看见讨饭者白孝文气息奄奄的不堪样子,想到祸根是自己儿子黑娃引回的小娥,于是夜里独自一人到破窑里用磨快的梭镖杀死了虽不愿承认但却实实在在是自己儿媳的田小娥。

绝色女子田小娥的鬼魂永远不会知道白嘉轩的力量巨大到什么程度,不知道自己是在做螳臂当车的无用功。白嘉轩后边站着的是白鹿村的所有村民,这些村民按照千百年流传下来的规则活着,任何的一举一动、一饭一蔬都在无意识中遵循、践行着这一规约,那就是儒家伦理道德观念,而族长白嘉轩只是这种观念的执行者,或者说一个象征符号。白鹿村被称为“仁义白鹿村”,祠堂里的学堂刚开张时请来的徐先生说他就是冲着“仁义”二字才来学堂教授学生的。族长白嘉轩就是这“仁义”二字的典型代表,而白嘉轩的精神导师则是姐夫朱先生。朱先生被奉为“关中大儒”,他每日晨起即读,生活简朴。受到上至省城达官贵人,下至普通民众的爱戴。他在白鹿书院教授学生,后来带领滋水县的读书人撰写县志。小说文本中对这个朱先生的塑造和刻画有诸多神话色彩,比如在清末民初的混战中,曾靠一张纸一席话就斥退二十万清军,避免了一场生灵涂炭的大战。他讲话微言大义,每每包含深刻哲理;又如神的预言,每每成真,包括年下种庄稼该种什么品种之类。他是白鹿原传说中代表美好精灵的白鹿的化身,去世时宛若一只白鹿腾空而去。小说里只有两个人物被赋予这种神性品格的殊荣,女性人物是白嘉轩的女儿白灵,男性人物便是朱先生。如果说叙事者在对白嘉轩的讲述中,还从场面和情节中隐隐显示出对族长白嘉轩精神和人格的微词倾向,比如他对鹿子霖家巧换风水地的计谋,比如他靠着山里娶来的媳妇仙草娘家收中草药生意,有提供种子方便而种罂粟发家的举动,还有三儿子孝义无生育能力,他与母亲暗中巧妙设计,让黑娃的弟弟兔娃顶替孝义,掩盖了孝义的生理缺陷,这些都是白嘉轩道义上的不足,但是对朱先生文本中全是赞扬之声,没有负面评价,见不到叙事者对朱先生这一人物形象的复杂的叙事干预。然而细读文本,可以发现修六棱塔的主意其实是朱先生出的,遇到解决不了的烦恼事找姐夫拿主意的白嘉轩只是想把田小娥的尸骨烧三天三夜,烧成灰末后撂到滋水河里,朱先生则说那会弄脏滋水河,装到瓷缸里封严封死,再给上面造一座塔,叫她永远不得出世。朱先生才是白嘉轩的真正靠山,才是白鹿原上使田小娥永世不得翻身的“如来佛”和“法海”。

田小娥与白鹿原众多重要不重要的男人都有或直接或间接的关系,这些男人排列下来有一个长长的名单:黑娃、鹿子霖、白孝文、鹿三、白嘉轩、朱先生,还有郭举人、田秀才、狗蛋,等等。如果把以上男人按照对待田小娥的态度为参照做一个敌我站队的话,站在田小娥一边,与田小娥为“友”的分别是黑娃、白孝文、鹿子霖和狗蛋,其余的鹿三、白嘉轩、朱先生、郭举人、田秀才都是田小娥的敌人。小说文本中主要是以田小娥和周围男人们的关系来一步步展示她的死亡之旅的。站在小娥一边的几个男人看重的都是她的美色,虽然黑娃和孝文爱恋她,却又都在关键时刻弃她而去,鹿子霖干脆在满足自己的肉欲后利用她,最无势力也无实力的光棍狗蛋则成了个牺牲品。站在对立面的男人则组成了铜墙铁壁,行使着代表正义力量的权力,杀向孤身一人、手无寸铁的田小娥,而公公鹿三则成为最后的行刑手。

二

在儒家伦理道德观念根深蒂固的白鹿原上,田小娥只有死路一条。因为“在帝国的历史上,女性的道德标准由早先无性别特征的美德如‘仁’(仁慈,威仪)、‘智’(聪明)等逐步发展为突出强调女性对婚姻的忠贞和对子女的奉献”。对婚姻的忠贞占据着突出地位。犯了“七出”之条“淫”戒的田小娥不死,又该谁死呢?但是且慢,在田小娥之后,《白鹿原》“该死”的女人们在排列着队伍走来,只不过她们是和田小娥不一样的好女人。

白嘉轩的媳妇仙草算是符合儒家伦理规范要求的女人吧?仙草是白嘉轩娶了六个女人都死了之后的第七房妻子,白嘉轩不停娶妻不停埋人的魔咒景象到仙草终于停止。她为白家生了马驹(白孝文)、骡驹(孝武)、牛犊(孝义)和女娃白灵。老大孝文是白嘉轩寄予厚望的长子,自小读书受过“四书”“五经”的熏陶,长成后成熟稳重地继承族长之位。白灵是白嘉轩最疼爱的小女儿。但是孝文被小娥勾引后堕落,白灵进城读书走向独立之路,白嘉轩家长的威严被侵犯,这两个孩子被白嘉轩开除家籍,不许二人回家。大瘟疫中仙草犯病,白嘉轩假意答应妻子,让鹿三去西安城空逛一趟,谎称没寻见两个娃。来自山里为白家完成传宗接代大任的贤妻良母仙草在没见到自己多年最想见的儿女之后,离开了人世,可见功臣仙草的地位如何虚妄。与仙草类似的还有鹿三的媳妇,即黑娃的母亲,她曾经对鹿三杀死了自己儿媳妇的行为有所谴责,但是没有话语权的她在大瘟疫中却是头一个丧命者。若果真是田小娥为报复白鹿村人而制造瘟疫,那田小娥的这种报复实在选错了对象。

文本里还有一个与田小娥命运形成异构同质格局的女人,就是鹿兆鹏的妻子、鹿子霖的儿媳冷秋月。冷秋月是白鹿原最好的郎中冷先生的大女儿,冷家是在白鹿原与白嘉轩、鹿子霖家形成三足鼎立之势的一家。接受过新思想熏陶的鹿兆鹏想抗婚而不成,被迫与冷秋月成亲,但又一直不愿意回家,也不和妻子同房。冷秋月在多年无尽冰冷孤独的等待中走向疯癫,疯魔呓语中说出酒醉后的公公对自己的不雅之举,随后被郎中父亲开出的中药方子吃下变哑,最后走向死亡。所谓异构同质中的“异构”,是指冷秋月恪守儒家道德规范,成为守活寡的“贞妇”。田小娥则溢出规范,成为淫女。“同质”是指她们的结局都是走向死亡。

可见浸淫着白鹿原人心理结构的观念对女人们的残忍。如果说白鹿原人信奉的儒家伦理道德观念的族规和乡约在凝聚村民的品格和力量上发挥着巨大的正面作用,那么在对待女人上却显示出其冰冷残酷的一面。“贞节道德从萌生那一天起,就是倾斜的不平等的男女两重道德,是男人强迫女人遵守的奴隶道德,是不道德的道德。”此语可谓一针见血的评语。

好女人仙草和冷秋月在儒家伦理道德下都显得无足轻重,何况是“村口烂窑里的那个货”(冷先生好意告诉亲家白嘉轩孝文和小娥私情时所语)。再回到田小娥。小娥经历了几个男人,她爱过吗?当然,对黑娃自不必说,对孝文也有一个感情变化的过程。当初执行父亲命令的孝文在祠堂里抽打过小娥,后来孝文与小娥苟且之事败露,白嘉轩又在祠堂里用同样的方式惩罚孝文,小娥得知后,“努力回想孝文领着族人把她打得血肉模糊的情景,以期重新燃起仇恨,用这种一报还一报的复仇行为的合理性来稳定心态,其结果却是一次又一次地在心里呻吟着,我这是真正地害了一回人了!”她因此在幽会时尿了小人鹿子霖一脸,真正爱上了孝文。在变成鬼魂附体鹿三时,她曾为自己辩冤:“我到白鹿村惹了谁了?我没偷掏旁人一朵棉花,没偷扯旁人一把麦秸柴禾,我没骂过一个长辈人,也没搡戳过一个娃娃,白鹿村为啥容不得我住下?我不好,我不干净,说到底我是个婊子。可黑娃不嫌弃我,我跟黑娃过日月。村子里住不成,我跟黑娃搬到村外烂窑里住。族长不准俺进祠堂,俺也就不敢去了,咋么着还不容让俺呢?……”不见容于白鹿村的小娥终归被镇压在六棱塔下。

比较有意味的是黑娃和孝文在小娥死后人生道路的相似性,小娥成了黑娃和孝文生命里的驿站和过客。黑娃后来接受了鹿兆鹏的建议,归顺了滋水县保安大队,之后诚心悔过,戒了土匪时的鸦片烟瘾,拜了朱先生为师,“学为好人”变成鹿兆谦,娶了新的妻子,县城高老秀才的女儿、“温柔庄重刚柔相济恰到好处”的高玉凤。浪荡败家的白孝文到保安大队后,先当文书做案头工作,后来一路顺畅,官至保安团的营长。在与小娥厮混之前,家里为他娶的第一个媳妇在大饥馑中饿死了,孩子们跟了爷爷奶奶。此时孝文也新娶了妻子。这两个男人的新娶证明了这一点:“家族体制内女性的存在纯粹是功能性的,并且是可替代的。”明媒正娶的妻子均可以被替代,何况名不正言不顺的田小娥。而且更有意味的是,黑娃和孝文都获得了重返白鹿原家乡资格的准允,进入祠堂,得到了白嘉轩的首肯和白鹿原乡民的隆重欢迎。男人可以通过走上正途洗涮掉淫荡女人给自己带来的污点,而曾经先后带给过这两个男人无比欢愉体验的小娥永远躺在了镇妖塔下。正如从事中国女性研究的美国学者罗莎莉(Rosenlee Li-Hsiang Lisa)所说:“缺乏文化的中国农村妇女普遍地受到父权制大家族的压迫,这一现象在一定程度上获得了儒家封建伦理的支持,从而使其成为中国社会不平等的标志。”至于最后富于心机,当上1949年后滋水县人民政府第一任县长的白孝文,新中国成立前夕在保安团起义中谋划布局,窃取了鹿兆谦的功劳,将副县长鹿兆谦曾当过土匪的往事翻出定罪枪毙,这一行为中白孝文是否存有因田小娥而嫉妒黑娃的潜意识心理因素,小说文本并没有写,读者也不好妄加揣测。

《白鹿原》的性别叙事主要就体现在田小娥形象的人生历程里。不独田小娥,整个白鹿原上的女子除了进城读书的白灵成为新女性外,其余都或多或少是儒家伦理道德规约的牺牲品。“尽管儒家道德作为国家所推崇的正统思想,但整个社会对女性的残酷压迫却一直存在于前近代中国。”罗莎莉此言不虚,小说《白鹿原》中的文学想象就是一个明证。而且田小娥的被杀让我们不禁想起《水浒传》中对潘金莲、潘巧云一众淫妇的杀戮,黑娃和孝文的新娶似乎也让人听到了《三国演义》中刘备对张飞“兄弟如手足,妻子如衣服”的宽慰之语的回响。《白鹿原》小说文本中的性别含义似乎可以这样概括:对于男人,妻子可换;对于女人,淫妇该杀,贞妇也该死。对于文本中的这一蕴含,小说作者陈忠实对此是持批判态度的,在《贞节带与斗兽场》《沉重之尘》等文章中,陈忠实不止一次谈到田小娥形象的来源契机,是在写作《白鹿原》之前,到蓝田县查县志看到三大本《贞妇烈女卷》而产生的:“我们漫长到可资骄傲于任何民族的文明史中,最不文明最见不得人的创造恐怕当属对女人的灵与性的扼杀。”田小娥形象的塑造是为那些“屈死鬼牺牲品们”呼喊冤屈和寄予悲悯。在这一意义上,男性作家陈忠实是具有正确的社会性别意识观念的。

最后再回到《白鹿原》小说文本套用哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯《百年孤独》句式的著名开头:“白嘉轩后来引以为豪壮的是一生里娶过七房女人。”七个女人的生命只用来衬托男人白嘉轩的阳刚之气和豪壮之情。在巧取风水地后,白家日渐兴旺发达,修复祠堂的白嘉轩成为继任族长,这时文本的叙事语言是这样的:“那个曾经创造下白鹿原娶妻最高纪录的白嘉轩原本没长什么狗球毒钩,而是一位贵人,一般福薄命浅的女人怎能服得住这样的深水呢?”男人白嘉轩是深水,需要很多女人的生命才服得住。漂亮女人田小娥是祸水,祸害来祸害去,却把自己的命祸害没了,死了还要压于镇妖塔下,永世不得翻身。男性作家陈忠实确实忠实于中国性别文化的历史实际,在小说中揭示了白鹿原上残酷惊心的男女不平等的性别真相。从性别的角度来看《白鹿原》的叙事,此作确实堪称经典。

作 者: 降红燕,云南大学文学院教授,主要研究方向为文学(文化)与性别研究,中国现当代文学研究。主要著作有《20世纪西方文学批评理论与中国当代文学管窥》,《家务与星空:文学与性别研究》等。

来 源:《名作欣赏》2019年第4期

名作欣赏:

0351-5256557

评论版:

0351-5256560

学术版:

0351-5256558

邮购:

0351-5256556

0351-5256557