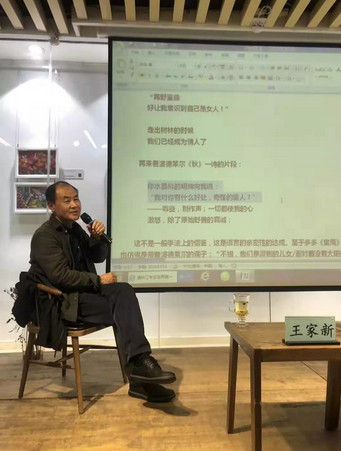

“一种伟大的荒凉展现在我们面前”:王家新近期的诗歌创作丨名作欣赏

来源:2019年第10期 作者:名作君 时间:2019-10-31

“一种伟大的荒凉展现在我们面前”

——论王家新近期的诗歌创作

文/李玉辉

自20 世纪90 年代以来,诗坛走向多元,有人走向传统,追求古典;有人走向纯诗,追求永恒,但是王家新依然走在新诗现代性的路上。他不是单纯地走向一极,而是在多重语言资源的照临下,融合历史和现实体验,不断探入新的语言深度,攀向新的精神高度。

“我”与“你”

诗人是时间的漫游者,从人们的遗忘中寻找存在。伴随着“惊奇”的消失,对存在的遗忘,哲学和诗隐匿在时间的背后,人们无法在匆忙的生活中打捞起生命的实感和质感,感受变得飘忽,情感变得肤浅,思想和精神变得混沌。此时,日常景物的发现,便成了诗的事件,它关涉个体的切身感受和生存处境。从日常景物进入时间的过程——历史意识,只有有了历史意识,人才可能寻找自由,寻找自身的解放和丰富性,才不会被外在的束缚所禁锢,才不会被内在的虚空所禁锢。王家新《童年的萤火虫》既是童年的经历,也是现在的经历,又是现在的童年的经历,时间在这里发生了交叉和重叠。不同时间的“我”对“萤火虫”的感受,也在这里发生了交叉和重叠,萤火虫变成了诗人精神漫游的指引和归宿,它指引着存在和时间的敞开。诗人在一首诗里实现了与不同时间的“我”的隐秘交谈,发现了自己曾经隐秘的存在,又将自我再次交给存在,切身地感受到“而我们现在,除了火山爆发,天外来客,/似乎再也没有什么能让我们/感到惊奇”。诗人终于在日常景物的敞开中发现了存在,发现了自我的缺失,并不是只有在发生生存危机的时候(“火山爆发,天外来客”),才意识到存在。

《在你的房间里》呈现了诗人的诗学追求与精神归属。“你的房间”是一个封闭的空间,也是一个敞开的空间,通过墙上的一匹马、大师们的照片或圣彼得堡的素描敞开,它们“都会成为你的自画像”。这是精神的凝聚,是诗人所追求的诗和诗人一起凝聚成的精神空间。在狭小的房间里包容了无限宽广的精神空间。房间隐喻了一种写作状态,通过写作对精神和世界进行观照。王家新的诗中经常出现房间意象,如《伦敦之忆》(“小卧室”)、《爱荷华杜比克街1104 号——给聂华苓女士》(“在那个山坡上的房子里”)、《从阿赫玛托娃的窗口》《这条街》《雪花祭》等诗。由房间进入街道,精神在街道中敞开。或者说由封闭空间进入开放空间,由物质空间进入精神空间,这里包含了一种潜在的束缚以及对这种束缚的冲破。从哲学和诗的层面而言,现代人的日常状态就是一种被束缚的状态。“你已没有什么理由骄傲”,观念的束缚消解,从外在世界走向内在自我,从你走向我,诗中隐含了外在视角——“我”。“我”在目睹,“我”在思考,“我”在创造。整首诗在“我”与“你”的对话结构里,是“我”对“你”的描述,也是我对你的辨认,呈现出了微妙的精神辨析力。诗人通过潜在的“我”与“你”的对话,进行自我辨认,将自我与外在世界区别开来,将现在的“我”与过去的“我”区别开来,走向了自我体认。通过语言对外在世界的描写和辨认,写出了“我”的精神归属,写出了个体存在,既是整体的一,又是一的整体,一在整体上超越整体,在具体上又是整体的一。

《在纽约》中,“你”是“我”的一个照面,这种照面和《在常熟》(“而你径直走来,就坐在我的对面,/我看到了你眼中的光亮”)一诗一样,是精神走向自我的引路人,他指向一阵词语的黑暗,“我”与“你”是对话的双方,也是一种灵魂的暗语,推动灵魂的深入。背后还含有一种深沉的历史感,只有跨越时间长度的人,才会在精神层面产生多种面向。“在我这里一直有个对话者,但是当我写作时,他消失了。于是我不得不把他重新追溯出来,从一种更深入的黑暗中。”赫拉克里特说,人不能两次踏入同一条河。但是,你必须有一次踏入河中,才可能有两次。在历史的长河里,诗人是孤独的漫游者,又是孤独的创造者。“我”与“你”的结构构成了一种独特的空间,既创造了孤独,也蕴含了精神的创生。单纯的“我”无法创造历史,“我”需要“你”的参与,从而增加诗的戏剧性和叙事性,构成诗的内部张力,也构成诗人灵魂的内部张力、层次和空间,不断推动诗人向灵魂的深层探寻。“你”即是世界,“我”与“你”实现了对世界的重建。这是对话的结构,也是叙事的结构。这种灵魂探寻的结构或许可以追溯到鲁迅的《影的告别》。正如王家新在一次访谈中说到的:“八十年代后期以来,我的写作就带上了这么一种自我辨认、自我对话的性质。至于为什么选择这种方式,很简单,为了对存在进行追问,为了深入更内在的冲突,为了让这种并不仅仅属于我们自己的‘另一个人’出现在一种诗的视野里。如果说诗也是一种叙事,也带有某种戏剧性的话,这就是它内在的起因。”可以说,我与你的结构点亮了黑暗中的灵魂之灯,点亮了黑暗历史中的言语之灯和存在之灯。

诗与历史

在王家新的诗里,从来不是人想起历史,而是人就在历史中,历史以景物的方式不断地召唤诗人从现实的沉寂中超拔出来,现实在历史面前才有丰富的张力,一切对历史的遗忘变成一种更加深刻的重写,以抵达现实的历史和历史的现实。现实并不是由现实支撑起来的,而是由历史意识生成的,日常景物带着历史的厚度和温度,日常景物是历史精神的沉积岩,历史精神则在底下运行。

在《野长城》一诗中,野长城让纯粹天然的石头获得了量和质的变化。野长城早已被宏大历史叙事所遗忘,但它仍旧穿透历史,以坚硬的姿态呈现在人们面前,从外观上让人产生深沉的历史意识,观看变成了语言的沉默,沉默是对历史背后人的敬奠和质询。野长城暗含了对宏大叙事的背离,走向个人承担的历史叙事,它是对人性进行追寻的媒介,同时也是语言所能通达地方的通道。通过野长城,历史与现实、古人与今人、生与死以及人性尊严都获得了观照,死亡如天平一般在人们的心中衡量着这一切,死亡的尊严逼视着生存的现实和焦灼的灵魂。是尊严,还是“游魂”?无言的选择在历史中静默,这是父亲的鬼魂对哈姆雷特的拷问。“死亡”“夕光”使整首诗笼罩在时间里,是静静逝去的时间,也是在拷问着存在的时间。与时间的静默一起的是“获得它的沉默”的“语言”,“语言”的“沉默”恰恰为我们敞开了存在。

王家新选取的日常景物,包含了丰富的历史内容和想象,有时候会在历史的黑洞里发现人性的尊严,如《野长城》;有时候会在现实的“光明”里发现人性的黑暗,如《冰钓者》。垂钓者“就像是雪地里散开的鸦群”,这很容易让人想到兰波的《鸦群》,“全身丧服的乌鸦”,他们仿佛是时间和生命的收割者,“他们蹲在那里仿佛时间也停止了”,这时,死亡来临,时间湮灭,诗人截取了这一刻的场景,存放在人的记忆中,以免历史在时间的流逝中湮灭。“最恐怖的景象”开始了,“他们专钓那些为了呼吸,为了一缕光亮/而迟疑地游近冰窟窿口的鱼”。“鱼”的自由成了垂钓者垂钓的对象,“鱼”“为了呼吸,为了一缕光亮”而被垂钓,它们将生命献祭给了自由。或许这不是最深沉、最疼痛的,但这是最深沉、最疼痛背后的精神光亮所在。“他们的狂喜,就是看到那些被钓起的活物/在坚冰上痛苦地摔动着尾巴,/直到从它们的鳃里渗出的血/染红一堆堆凿碎的冰……”“鱼”的自由变成了垂死挣扎,“鱼”垂死挣扎得到“他们的狂喜”,此刻,变成了死亡盛宴。死亡不仅没有获得尊严,反而得到羞辱。这时,诗人与现实场景拉开了距离,“这些,是我能想象到的最恐怖的景象”。由于诗人拉开了与场景的距离,“我”与“你”展开了无言的对话,诗人内心的焦灼和痛苦显得无比深刻。“灾难已过去了吗?我不知道。/当我们拉开距离,现实才置于眼前。”(《旁注之诗·阿赫玛托娃》)由于距离的产生,现实场景变成了历史场景,日常片段变成了戏剧,这里隐含了一幕幕的历史,就像哈姆雷特在戏剧中再次看到父亲被害一样,一种切身的疼痛在每个细胞里生长,在词语中涌动。正如王家新所说:“比如《冰钓者》这首诗,十年前我就写了草稿,是这些年来我们自己的生活使我的目光又投向了记忆中的那个冰封的水库,也就在那一刻,在进入修改的那一刻,语言又在坚冰上痛苦地摔动着它的尾巴了!”悲剧不会一次演完,它会不断重复,直至演变成生活的日常。诗人的“想象”使现实和历史交融在了一起,成了一个模糊而清晰的共体,一个不断生长的生命共同体。“个人与历史从来就存在着一种深刻复杂的连结。从古到今,在诗人与他的时代之间,也一直有着一种痛苦的对话关系。”于是,“我”便成了历史和现实(“最恐怖的景象”)的见证者、承受者和对话者。“我转身离开”又让“我”有了强烈的情感和价值取向,语言在这里走向了沉默。这里早已不是庄子的“鱼之乐”的“知”与“不知”,审美、哲思消失了,留下的是人们在暴力血腥中体会到的刺疼感。

这“最恐怖的景象”无异于“又一场暴风雪/止息于他的笔尖下”(《瓦雷金诺叙事曲》)。其实,在日常中,暴力总是充斥着人们的生活,甚至在无声无息地支配着人们的生活。当诗人描写这些细节的时候,显示了诗人深沉的历史意识,它逼迫人们去面对内心的暴力,去反省人性的阴暗,去获得人性的解放。诗歌对这种禁锢的描述即是解放,即是对自由的筹划,即是对自由的隐秘拓展。这首诗再次证实了美国诗人罗伯特·哈斯对王家新的评价:“诗人对四周弥漫的公开的暴力异常敏感,并试图用诗歌中的每一个词语为隐秘的自由拓出一点空间。”

这首诗的精神层次很容易让我们想到鲁迅的《墓碣文》,带有《墓碣文》的“抉心自食”和“创痛酷烈”。诗歌与历史的巨大张力给读者带来巨大的想象和思考,同时也在拷问着诗人的心灵。面对现实的荒谬,诗人只能用想象在黑暗中点起灵魂拷问之灯,用词语和沉默抵达灵魂深处的灼痛。

现实的混乱和失范恰恰来自人们对历史的无知,或者说历史的被遮蔽,历史叙事丧失了它本有的自由意识,在混乱、欺瞒中展开了一种无序叙事。人们的日常冷漠只是意识形态对历史自由意识冷漠的一种反应,但这种冷漠无法遮蔽人性真实。与历史纠缠在一起的精神痛苦,只有在诗里才能抵达真实。

《在韩国安东乡间——给黄东奎先生》是一首赠送给韩国诗人黄东奎的诗,诗人将两个诗人的精神世界融合在一起,跨越了语言的国界线,将一种伟大的诗歌精神呈现出来,也将历史、现实的荒凉以及历史中一种难以超拔的时间的荒凉感一下子揭示出来。“我可以听到,我们经历的时间/就在我们彼此的身体中晃荡”,这是超越语言、文化和历史的聆听和理解;“这石头有多光亮我的心就有多光亮,/这庭院有多荒凉我的心就有多荒凉”;这是诗的语言对存在光亮的敞开;“但它也在我们的身体中/留下了一种永久的疼。/但是现在山风拂面,在枣花的清香中,/我不忍去谈我们的那些经历,/不谈雾霾,不谈毒龙,也不谈/我为何写下那首‘瓦雷金诺叙事曲’……”这是语言沉默里的词语体认,这一切最终抵达的是超越国界的面向时间和存在的伟大荒凉以及深邃的身体疼痛。

王家新的诗将历史遭遇融为语言的肌理和质感,词语带着它的历史和黑暗向存在敞开,这是带有朝圣者意义的语言。“只有一个人爱你那朝圣者的灵魂,/爱你衰老了的脸上痛苦的皱纹”,叶芝的诗中已经包含了对时间的体验,痛苦的皱纹没有改变诗人朝圣者的灵魂。叶芝的这首诗通常被认为是一首爱情诗,其实,它的容量早已超越了爱情,它向深广、黑暗的时间敞开,向个人信仰敞开。一种饱经摧残的灵魂,一种深沉的爱,像一道闪电一样劈开了时间的黑暗,照亮了灵魂深处的光亮。王家新诗歌的骨血有来自叶芝的骨血,当然他诗歌的骨血不止来自叶芝。

还来自曼德尔施塔姆。王家新将曼德尔施塔姆带到了“这条街”,“那条街”也就是“这条街”。通过场景的描写和命运的翻译,诗人将两条街实现了交汇,精神的广度被无限扩大。在翻译与写作的相互淬炼中,语言在阵痛中实现了又一次成熟。诗的言说空间因翻译得到扩充,翻译又因为创作得到精神传递,翻译仿佛深入语言深处的灯,照亮了言语所未照亮的现实。“这条街”与“那条街”保持了不同语言之间的张力,又延续了不同精神的光亮。曼德尔施塔姆不但“飞回到那个国度,飞回到那条街”,他也飞到了这个国度,飞到了这条街。王家新是在进行一种无名的命名,和曼德尔施塔姆一样,“即使身处逆境,曼氏依然是一个存在意义上的诗人,他要力图穿过个人的苦难经历来为事物重新命名,并对世界进行勘探和测量”。

《这条街》分为14节,至少包含了这样几个主题:时间、美、生活、死亡、爱、苦闷、孤独、翻译、诗歌。整首诗可以说是以爱为支撑,“爱街上的一年四季,爱它的光与影,/我的灵魂已带上了它们的颜色”,因动荡而得到的“这条街”变成了一个人生活的世界,“这条街”某种程度上变成了世界,变成了生活本身,这都基于一种深挚的爱。对光影的捕捉,对情绪、情感的珍视,对精神的拓展,将一个中国人的日常精神向存在敞开。这种敞开不仅仅是当下的,而且是面向历史深处、面向一种世界性精神的敞开。“就是这条无名小街(你读了这首诗也找不到它),/就是面对它,我翻译了曼德尔施塔姆,/他居无定所,死于流放,却希望在他死后/那只‘白色粉蝶’能在它的跨距间活着——/飞回到那个国度,飞回到那条街。”这里的“白色蝴蝶”已不仅仅是曼德尔施塔姆的“白色蝴蝶”,它是穿越中国历史和诗人的个人命运而来的一只带着世界精神的蝴蝶,与它一起的还有一只“我童年”的燕子。历史在一种日常精神的传承中不断延续,“明年我们的孩子小学毕业,我们也将搬走,/但多少年后我会重访这里,我们的孩子也会——/我童年的燕子也许会跟着他一起到来”。这延续了王家新诗歌向现实敞开,又寻求精神质感的品质,因为他不是一位生活在“纯诗”或空洞的语言世界里的诗人,而是一位生活在当下的诗人,一位立足于大地的精神省察者和灵魂漫游者。

语言与阅读

王家新的诗总是带着一种思想的内省,有一种对日常的异样眼光,这种眼光以“语言的异乡”来审视我们已经熟识得不能再熟识的生活,在最平凡的生活里挖掘出沉潜的诗意和哲思。《晚来的送货人》可能爬过了最高的楼梯,就像鲁迅《一件小事》里的车夫跑过了最远的路,诗在生活的黑暗中诞生,诗也在生活的黑暗中产生光亮,生活的艰难、灵魂的焦灼,“奔行/呼喊在这个世界和我们自己的黑暗里!”王家新也会体察到“快活”里的人性荒谬,“我只担心我们早已没有了眼泪。/(我们只有怪笑。)/我只担心我发出的,只是一声干哭!”(《马眼里》)《在大堰河的故乡》则突然从轻松的讲学中生出“我忽然觉悟到一个诗人最好的位置/也许就是那个带铁栏的窗口/在一个落雪的变暗的下午……”反讽背后有一种历史的悲痛以及诗人当下境遇的荒谬。“带铁栏的窗口”是一个丰富的隐喻意象,它不仅指出了艾青的艰难创作,也隐喻了诗人当下的写作困境,一种深沉的历史意识和难以抵达历史现场的当下性构成了词语的艰难和沉默。隐藏在当下的历史现场需要诗人的描述,但是诗人却只能站在一个想象中“诗人最好的位置”——“带铁栏的窗口”,那种精神的灼痛只能安放在沉默里。《醒来》则如“钢水般”滚烫地灌注到我们的心灵,生活、语言一下子变得明亮起来,一切变得新异起来。“因为我听到了,在一条柔嫩的枝头上/有一阵光的晃荡,/然后是钢水般的黎明……”有谁听过这么有热度、这么有质感的黎明。它打破了日常的平庸,听觉召唤视觉,正如黑暗召唤黎明,在这样的词语里,让我们听到了巨大的响动声,将人们带入了“语言的异乡”,“就是为了在这个陌生的、让我流泪的/语言的异乡醒来”。王家新一直在自觉地进行语言拓展,经过20 世纪80年代的“青春期的激情”,以及20 世纪90 年代以来沉痛、激越的语言姿态,诗人的语言变得沉静、坚实,由音乐交响变成了词语本身的言说,面向思和存在的敞开。诗人慢慢地确立了新的语言根柢。

《上海普希金纪念碑》《写给未来读者的几节诗》《没有读者——给一位诗人》以及《在威海,有人向我问起诗人多多》可以说是诗人对当下语言现实的一种警觉,“我只能用手触摸布满青苔的基座,/任一阵冰凉传遍全身……”平静叙事里的“一阵冰凉”应是“远离故国的交叉路口”“某种迷失”“我们听不懂的上海话”,从空间到感受,再到语言,通过身体的感受(“一阵冰凉”)将它们具体化为一种身体言说。普希金纪念碑在通过诗人言说,言说着诗人和诗的现实。

诗人通过语言进行言说,可是诗人却身处一种“远离故国的交叉路口”。“眺望”与“繁华”放在一起,形成了对现实的讽刺。繁华与废墟一起则构成一种刻骨铭心的痛,只有有了语言的突破,才能再次点亮这种来自异国的精神传承。可能无法点亮,那么现实仍然是“荒芜”,这里不仅仅是繁华下的精神荒芜,而且是诗的荒芜、语言的荒芜。在批评的喧嚣和阅读的盲目里,诗可能已经变成了一种对未来读者的存在,因为存在的就是熟悉的,熟悉的就是陌生的,人们早已无法认知自己已经熟悉的存在,关于存在的语言已经被置于陌生的境地。“我们听不懂死者的语言,/活人的,也听不懂。”因为我们已经丧失了倾听“一阵松林间踏雪的吱嘎声”的能力。“一阵松林间踏雪的吱嘎声”被人们撇弃的“雾霾”里,“雾霾”本身就是一种对人的遮蔽,这种遮蔽恰恰是人自己创造出来。人们在自己创造出来的“雾霾”里迷失了,丧失了言语和倾听语言的能力。“没有读者/或者说你的读者尚未到来,/或者说你的读者只是在爱琴海的那艘游轮上——/一个背包客,/从一个岛‘跳’到另一个岛,/只为了追逐光。”(《没有读者——给一位诗人》)“没有读者”和“未来的读者”或许正是王家新对写作难度的确认,“我在那里走着,已不需要/任何人同行”(《翻出一张旧照片》),这正是诗人创作的决绝追求,这正如鲁迅《影的告别》。

阅读王家新的诗需要丰富的阅历,需要足够的人生体验,需要语言文化的积累,需要多种文化的交叉思考,以及丰富的历史意识和内省精神。这可能正是诗人所认同的晚年风格,向语言的难度再次攀登。王家新一直强调写作的难度,这种难度是一直存在的,是诗的一种内在要求,“与峰顶相比,我更倾心于‘斜坡’:它提供一种回头俯瞰的角度,同时又让人感到来自更高处的召唤”。王家新的“斜坡”理念,或许正是对奥登的大诗人理念的认同。奥登认为大诗人是“一个持续到老的过程”,即是诗人一直处于一种“斜坡”的位置。这也可以说是对艾略特诗学的继承,“于是他就得随时不断地放弃当前的自己,归附更有价值的东西,一个艺术家的前进是不断地牺牲自己,不断地消灭自己的个性”。其实,王家新对“斜坡”的倾心还暗含了一种阅读的难度。尤其是当下,诗的阅读不是由古典诗的“读”进入现代诗的“看”,而是要面向思,面向存在,它更需要思考的深入和精神的体察。