钟书林:范晔接过了司马迁的火炬,传写不幸者的人生,传写自己的心声丨名作欣赏

来源:2018年第1期 作者:钟书林 时间:2020-03-02

“耻作文士”的不快与悲剧

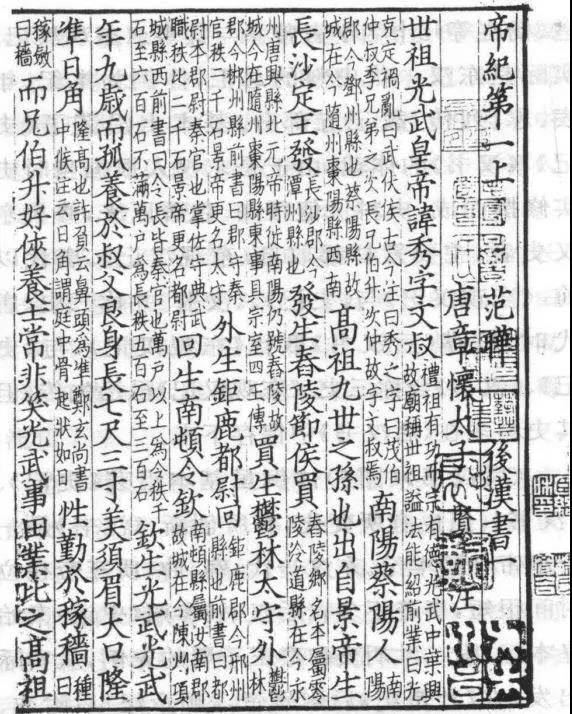

——范晔与《后汉书》闲谈

文/钟书林

文学家是传写人生的圣手,是写意历史的诗人。不过,文学家未有真正名分之前,便多只是耻辱与不快。

南朝刘宋时期的史学家范晔曾公开表示:“常耻作文士”“无意于文名”(《狱中与诸甥侄书》)。范晔是我国古代著名史学家,他的《后汉书》作为“前四史”之一,文采斐然,堪为名篇者甚多。范晔也自诩他的《后汉书》序论笔势纵放,为天下奇作,不减贾谊《过秦论》之篇,比肩班固《汉书》而毫不逊色。这般高标自恃的文才之士,却自称“常耻作文士”“无意于文名”,乍听不免让人惊愕,然而却揭示了文学成长、独立过程中的那一段艰难与苦涩的历史记忆。

在我国,早在春秋时期,孔子在教学中已分“德行、言语、政事、文学”四科,不过此时的“文学”是指对《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等文化典籍的学习、传述等。虽然也强调“作器能铭”“升高能赋”“丧纪能诔”“祭祀能语”(《毛诗·定之方中》)的文书制作,但它们与后世的文学创作,还存在一定的差别。

独立身份的纯粹文学家,在真正的“文学的自觉时代”尚未出现之前,并没有出现过。他们总是附着在经学家、史学家、子学家(思想家)这些人们公认的社会身份之上。反之,即使“贵”为“弄臣”,也仍与倡优戏子无异,地位卑贱,不免遭受世人的白眼。司马迁在《史记》中,将文士东方朔置于《滑稽列传》,与倡优同传,即是这一体现。因为在司马迁看来,在世人眼里,“文史、星历,近乎卜祝之间,固主上所戏弄,倡优畜之,流俗之所轻也”(《报任安书》)。这一点,到了扬雄时代,仍然没有多大的改变。以辞赋而名世的扬雄,却把辞赋看作是“童子雕虫篆刻,壮士不为”(《法言》)。东汉时期,杨赐等人指责文学之士“有类俳优”“以虫篆小技见宠于时”,甚至攻击“夫书画辞赋,才之小者,匡国理政,未有其能”,反对汉灵帝选拔文学之士。

这种观念,即便到了“建安之杰”曹植,仍没有太大的改变。曹植在其《杨德祖书》中说:“辞赋小道,固未足以揄扬大义,彰示来世也。”这一显然看不起文学、轻视文学的鲜明立场,让人很难与他留世的丰富文学遗产相联系起来。曹植之兄曹丕以提出文章“经国之大业,不朽之盛事”而享誉盛名。不过,从他《典论·论文》开篇的“文人相轻,自古而然”来看,曹丕仍然没有走出一直以来“文人无行,有类俳优”的阴影。

这些偏见,到了西晋以文章闻世的“太康之英”陆机那儿,依然还存在。陆机深以文士为非,葛洪《抱朴子》里说:“陆君深疾文士放诞流遁,遂往不为虚诞之言。非不能也。”这些鄙视文士的风气,直接影响着范晔“常耻作文士”“无意于文名”的观念。所有这些,不难看出文学负重前行的艰难发展历程,文学家身份的尴尬,让我们陷入对这段往事的沉思之中。

其实,就在范晔公开表示“常耻作文士”“无意于文名”的七年前,文学已经与儒学、玄学、史学并立为“四学”,由官方设立。其时是元嘉十五年(438年),是中国文学发展史上格外值得关注的一年。在这一年,经由宋文帝颁旨,确立了文学的独立地位,结束了文学附着于经学、史学、子学的非独立状态。不过,时隔七年之后,范晔仍然公开宣称“常耻作文士”,足见时人对文学鄙夷的成见之深,文学尴尬地位的阴霾之深。

细细体悟范晔的“常耻作文士”,投射出两个方面的意思:一方面体现出文士命运的微贱;另一方面是范晔对自身政治才干的期许。

范晔颇具文才,却声称“常耻作文士”,流露出不易为人察知的苦衷。范晔《狱中与诸甥侄书》说:“常谓情志所托,故当以意为主,以文传意。”又说《后汉书》“诸细意甚多”,最后感慨说:“吾书虽小小有意,笔势不快,余竟不成就,每愧此名。”反复地申论,《后汉书》的创作是“以文传意”,这个“意”即是范晔创作《后汉书》的动机。《宋书》称他“左迁宣城太守,不得志,乃删众家‘后汉书’为一家之作”,《南史》又称他“至于屈伸荣辱之际,未尝不致意焉”。所以,《后汉书》寄寓了范晔太多的自我身世之感,是发愤以抒情之作。

一个容易被忽视的现象:《后汉书》写到文士的传记,篇幅往往都比其他传记要长,要写得更精彩。这些文字洋洋洒洒,情感澎湃激昂,如《桓谭冯衍传》《王充王符仲长统传》《马融蔡邕传》《张衡传》《崔骃传》《班彪传》等。范晔的“常耻作文士”“无意于文名”,在这些不幸文士身上,分明折射了他自我的身影。

范晔是范泰的庶子,“母如厕产之,额为砖所伤,故以砖为小字”。他少年时期已显露了才华,却反而惹得哥哥讨厌,说:“此儿进利,终破门户。”后来范晔为后汉王符作传,始称“少好学,有志操,与马融、窦章、张衡、崔瑗等友善”,接着就说“安定俗鄙庶孽,而符无外家,为乡人所贱”,篇末终结为“书生道义之为贵”。由于庶出的尴尬和阴影,范晔不禁流露出黯然的物类同伤之感。

文士博才多学,因为不拘小节,为世人所讥,沉落下僚。如文士杜笃“少博学,不修小节,不为乡人所礼”。文士仲长统“性俶傥,敢直言,不矜小节,默语无常,时人或谓之狂生”。他们“因穷而愤,愤而专,因愤而专,积一生精力泄之于篇章”。这就不难理解为什么范晔成为替文学家群体立传的第一人。

《后汉书·文苑传》作为最早的文学家类传,它的出现,改变了人们向来重“德”轻“文”的传统,从此《文苑传》和《儒林传》在中国的正史中并行不悖。范晔不但为蔡邕、班固、张衡等文学家列有专传,还在《文苑传》中记载了二十多位文学之士,塑造了赵壹、祢衡等光彩照人的形象。《赵壹传》开篇写:“(赵壹)体貌魁梧,身长九尺,美须豪眉,望之甚伟。而恃才倨傲,为乡党所摈。”一出场就扬其面貌,气宇非凡,令人折服。但“而”字笔锋一转,打下埋伏,定下了全文的基调。接下来写赵壹如何恃才倨傲,如何命运坎坷:先写他长揖司徒袁逢,后写他造访府尹羊陟。虽然名动京师,士大夫欲争相仰望其风采,却最后“仕不过郡吏”。终其一生,贫困潦倒,多不称意,但寄寓他身世之感的名篇《穷鸟赋》《刺世疾邪赋》却广传后世。

祢衡也是一位恃才傲物、极具个性的文学家。因为他“击鼓骂曹”,忤怒曹操,被遣送荆州刘表。到了荆州以后,刘表等叹服他的才艺,对他非常器重,一切文章无不出于祢衡之手。

(刘)表尝与诸文人共草章奏,并极其才思。时衡出,还见之,开省未周,因毁以抵地。表怃然为骇。衡乃从求笔札,须臾立成,辞义可观。

如此这般,纵有盖世的才气,却由于多次侮辱刘表,终不被相容,刘表将他送给江夏黄祖,黄祖性急,想借黄祖之手杀之。祢衡一到江夏,黄祖就非常器重他,所有文书,也均出于祢衡之手,各种文体,轻重疏密,各得其宜,乐得黄祖直拿着他的手夸道:

更为人景仰和传颂的,是他文不加点创作的《鹦鹉赋》。传记中说:

(黄)射时大会宾客,人有献鹦鹉者,射举卮于衡曰:“愿先生赋之,以娱嘉宾。”衡揽笔而作,文无加点,辞采甚丽。

多少年过去了,人们仍然念念不已。当年偌大的一个小洲,却因之而名传千古。千百年来,墨客骚人凭吊、唱诵不息。有崔颢的“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”(《黄鹤楼》),有孟浩然的“昔登江上黄鹤楼,遥看江中鹦鹉洲”(《鹦鹉洲送王九之江左》),更有李白的“烟开兰叶香风暖,岸夹桃花锦浪生”(《鹦鹉洲》)。正是《后汉书》中的这段故事,将人们带入了那让人流连忘返的美之境界。

叙事学家说:“历史学家或文学家为了再现而对历史记载的片断进行筛选,这将会不可避免地影响读者对被再现事件的态度。”(戴卫·赫尔曼主编,马海良译:《新叙事学》)文学大多来源于作家的人生感悟。“大约文艺家对于人生自然必须经过三种阶段。头一层他必须跳进里面去生活过才能透懂其中甘苦;其次他必须跳到外面观照过,才能认清它的形相,经过这样的主观的尝受和客观的玩索以后,他最后必须把自己所得到的印象加以整理,整理之后,生糙的人生自然才变成艺术的融贯整一的境界。”(朱光潜:《谈美·谈文学》)这是作家完成从生活积累到文学创作的大体历程。特别是大多数传记作家,他们往往把自己人生体验的情感浇铸在传记人物身上,宛如雕塑一尊石像,尽量要在这尊雕像上体现自己的身影,有些甚至在无形中渗透了自己或自己意中人的音容笑貌,举手投足之间,无不惟妙惟肖,这是雕塑家如痴如醉的艺术上乘境界。

范晔出身儒学世家,并每引以自豪,政治期许甚高。十七岁时,被“州辟主簿,不就”;二十一岁,出任相国掾,事刘裕;二十三岁,刘裕即位,范晔为彭城王刘义康冠军参军,随府转右军参军;此后多斡旋于核心权力周围;四十三岁时,出任左卫将军,与沈演之对掌禁旅,同参机密,备受皇帝重视。体现出范晔积极的政治追求。

不过,《后汉书》的创作开始于他被贬为宣城太守,处于他人生情感最为低谷的时期。政治的失意,文士“有类俳优”的微贱,让他产生创作的共鸣。《宋书·范晔传》记载:

(范晔)善弹琵琶,能为新声,上欲闻之,屡讽以微旨,晔若不晓,终不肯为上弹。上尝宴饮欢适,谓晔曰:“我欲歌,卿可弹。”晔乃奉旨。上歌既毕,晔亦止弦。

范晔善弹琵琶,能为新声,不堪被皇帝“倡优畜之”,本来政治期许甚高的他,最终迫于无奈,奉旨弹琴。但这股孤傲而不甘屈辱的愤激的情感,深深渗入《后汉书》之中。

《蔡邕传》写蔡邕不乐为天子鼓琴,行至中途,称疾而归;《桓谭传》写桓谭博通多才,却不被光武帝重用,只是一介宴席间的鼓琴之士,因此遭到大臣宋弘的责难。宋弘一番义正词严的批评,正是范晔自己想要表达的话,正是他不乐为宋文帝鼓琴的肺腑之言。他借宋弘之口,宣泄了出来。《祢衡传》写祢衡“少有才辩”,年届四旬的孔融,一见如故,倾心不已,不断地向曹操推荐。不料祢衡却自称狂病,不肯拜见曹操,以此得罪曹操。曹操听说他会击鼓,于是召他为鼓史,击鼓宴宾,想以此来侮辱祢衡,挫杀他的锐气,不料反被祢衡侮辱了一顿。正是范晔的精心创作,后世戏剧、小说“击鼓骂曹”的故事,皆由此演绎开来。蔡邕、桓谭、祢衡,都是当世赫赫才士,因为性情疏慢,当政者却都以弹琴、击鼓之类的倡优身份来对待他们。他们无奈、不幸的悲剧人生,也成了范晔自我命运的写照。所以,钟惺称“蔡邕文行,中常侍以其善鼓瑟征之,耻辱儒者”,范晔传写桓谭、蔡邕弹琴,“以此自晦,未可知也”(《史怀》),足见是很有眼光的。范晔借传写桓谭、蔡邕、祢衡之酒杯,而浇胸中之块垒。

就连后世极为称道的班彪、班固父子,当时的景况仍是惨淡不堪。“班彪仕不求达,光武亦不用,止于司徒掾;固最宠幸,位不过郎。”范晔对班固的死于非命,更是惋惜不已。《班固传》结尾说:

(班)固不教学诸子,诸子多不遵法度,吏人苦之。初,洛阳令种兢尝行,固奴干其车骑,吏椎呼之,奴醉骂,兢大怒,畏宪不敢发,心衔之。及窦氏宾客皆逮考,兢因此捕系固,遂死狱中。

传论中又说:“固伤迁博物洽闻,不能以智免极刑;然亦身陷大戮,智及之而不能守之。呜呼,古人所以致论于目睫也!”这不是讽刺或否定班固,而是一种深味的悲哀。蔡邕、祢衡之死,又何尝不令人痛惜呢?《蔡邕传》记载王允声明蔡邕之必死,竟然强调说:“昔武帝不杀司马迁,使作谤书,流于后世。方今国祚中衰,神器不固,不可令佞臣执笔在幼主左右。既无益圣德,复使吾党蒙其讪议。”王允杀掉蔡邕,害怕他借助史书来毁谤自己,留下的却是人们不尽的遗憾和惋惜。祢衡的死,也仅因为他的出言不逊。《祢衡传》说:

后黄祖在蒙冲船上,大会宾客,而衡言不逊顺,祖惭,乃呵之。衡更熟视曰:“死公!云等道?”祖大怒,令五百将出,欲加笞。衡方大骂,祖恚,遂令杀之。祖主簿素疾衡,即时杀焉。射徒跣来救,不及。祖亦悔之,乃厚加棺敛。衡时年二十六,其文章多亡云。

从《班固传》到《祢衡传》,这样几段文字,读来着实令人心痛、伤感。每读一遍,就会伤心一次,落泪一次。司马迁虽遭遇宫刑,尚且可以隐忍苟活,完成《史记》的创作,他们却连忍辱偷生的机会都没有。班固死了,留下未竟的《汉书》。蔡邕去了,一国之典,无人正之,一部没有“志”的《东观汉记》,永远都无法完成。祢衡被杀了,文章大多也随之亡逝,只留下他那文不加点的《鹦鹉赋》,让人们神往而怅然。

从桓谭、班固到蔡邕、祢衡,都逃脱不了窘迫困顿的命运悲剧。他们的死,在当政者眼里,与蝼蚁又有何异?他们的生命,真的比纸还薄。这就是范晔笔端的文士命运,怪不得他声称“常耻作文士”“无意于文名”。其实,这未尝不是他对自身命运的一种抗争。在宋文帝那里,他的命运又能比桓谭们好多少呢?

一般论者认为,范晔所处的时代,恰逢宋文帝励精图治的“元嘉盛世”,宋文帝又为明主,范晔“才不得其用”,最后谋反篡逆,完全是咎由自取。然而众所周知的,汉光武帝又何尝不比宋文帝英明数倍呢?光武清明治世,尚且有桓谭、冯衍的“才不得其用”,宋文帝时代,文士人人自危,就不会有范晔的悲剧吗?才不尽其用,不唯是东汉一朝的悲剧,更是亘古不变的历史悲剧。为不得志者立传,范晔接过了司马迁的火炬,传写不幸者的人生,传写自己的心声,更传写了文士的坎坷、畸零。

范晔同班固、蔡邕、祢衡一样,过早地离世了,留下一部没有来得及完成的《后汉书》。莫非他在为这些人写传记的时候,由这些人的遭遇和结局,也预料到了自己的命运和结局了吗?恐怕是谁也说不清了。留给我们的,只是无语的历史。

当代历史学家刘节先生说:“历史学是介于科学同艺术之间的一种学问。”“艺术的基本原素是情感。所以历史的叙述,是离不开情感的。”“读者所以能够对于往事发生悲喜的感情,全靠作历史的人能在史书里先已寄托上一种动人的情绪。”(《刘节文集》)《史记》千古传唱的魅力即在于此。《汉书》《后汉书》的魅力也都在于此。梁启超先生说:“司马迁忍辱发愤,其目的乃在‘成一家之言’,班、范诸贤,亦同斯志,故读其书而著者之思想品格皆见焉。”(《过去之中国史学界》)范晔是不得志之人,《南史》称他“至于屈伸荣辱之际,未尝不致意焉”。他生性疏宕好奇,不拘小节,所以形成对奇羁之士的独特景仰;他才学满腹,却又屡遭毁谤和打击,所以形成桀骜不逊的性情;他出身儒学世家,却又恰逢一个儒学衰微的时代,所以形成浓厚的儒家君子情结。总之,他是一个情感型的史传文学家,在《后汉书》里,跳跃着满是他品味人生的诗行。

范晔虽然自身政治期许很高,但文人的性格,决定了他的政治悲剧。当他身居高位、位极人臣之时,政治危机也一步步逼近。他的个性,决定了他与同僚关系的紧张。他曾撰写《和香方序》,“悉以比类朝士”,以此埋下祸根。在他擢升为太子詹事的第二年(445年),被尚书右仆射何尚之等人密告以谋反罪名处死。

范晔对文学家“有类俳优”的微贱命运的体悟,是文学历史发展中的一环;范晔对自身的政治抱负,也并没有错。在他身后,不论是李白的“直挂云帆济沧海”,还是杜甫的“致君尧舜上,再使风俗淳”“穷心忧黎元”,或是现代人的“身无半文,心忧天下”,都体现了一代代文人知识分子的道德使命与追求。

一切,都已成为历史。在范晔遇害二十五年后,即宋明帝泰始六年(470年),刘宋王朝再次设立了儒、玄、文、史四科,每科置学士十人。这在宋文帝元嘉十五年的基础上,再次以官方的形式肯定了文学的独立地位。“耻作文士”的羞辱岁月,已成为往事。不过,文学家的悲剧并没有因此而结束。

文学家地位空前提高了,但另一悲剧却随之而来。文学地位的提升,惹来了帝王与文学家争胜的局面。刘宋孝武帝刘骏“好为文章,自谓人莫能及”,文士鲍照“悟其旨,为文多鄙言累句,当时咸谓照才尽”,以自污的方式,避免与皇帝争锋。梁武帝在文学上对大臣寸步不让,他曾讨厌文士吴均、何逊的文学自负,指责二人说:“吴均不均,何逊不逊。”他也曾与文坛老手沈约展开创作竞赛,因为沈约的一句“此公护前”的刻薄话,差点治了这位老朋友的罪。如果说,梁武帝对文士的忌妒仅仅如此的话,那么后来的隋炀帝,就发展到因为忌妒而借故杀人的地步。刘餗《隋唐嘉话》记载:“(隋)炀帝善属文,而不欲人出其右。司隶薛道衡由是得罪。后因事诛之,曰:‘更能作“空梁落燕泥”否?’”此处所提“空梁落燕泥”,是薛道衡《昔昔盐》中的名句。薛道衡被杀,这句诗竟是祸端。

从“有类俳优”“耻作文士”,到因为一句名诗惹祸被杀,或许正应了孟子早说过的那句老话:“此一时,彼一时也。”

作 者: 钟书林,1978年生,湖南浏阳人,现任武汉大学教授、博士生导师,珞珈青年学者。主要从事中国古代文学等研究。出版专著有《〈后汉书〉文学初探》《范晔之人格与风格》等。