1

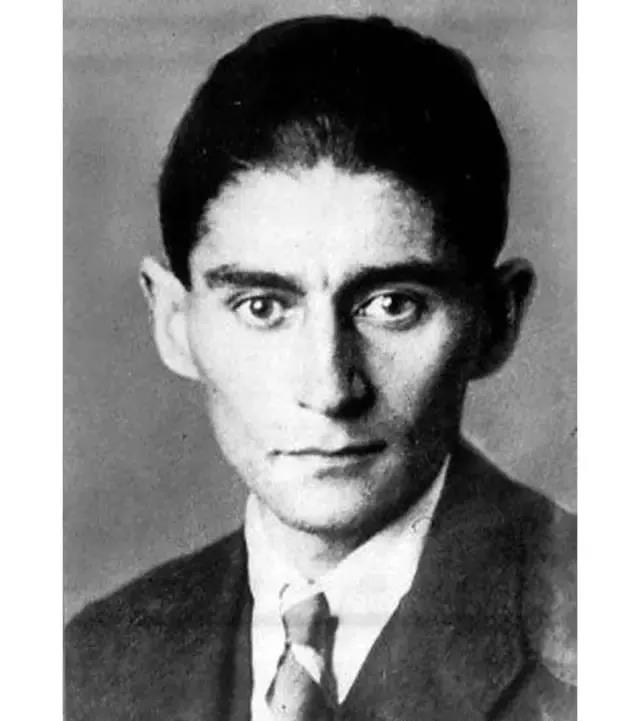

“一天早晨,格里高尔·萨姆沙从一个令人不安的睡梦中醒来,发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。他仰卧着,坚硬的铁甲一样的背紧贴着床……”是的,卡夫卡,《变形记》,小说的开始。在这个小说的开始,卡夫卡就用一种令人不安的方式告知我们,他所说的“不是真的”,不是真实发生,在这里,小说早早地就溢出了我们的日常和科学,而进入到一个相对陌生的境地。格里高尔,一个小职员,在骤然之间就变成了甲虫,可他,和现实世界和自己家人的联系还在,和旧有生活里的倦惫、向往、恐惧、麻木的联系还在。这个在纳博科夫看来缺少翅膀却多出了眼帘的巨大甲虫,带着仿生学意味的肉身和小职员的旧灵魂,进入到一个梦幻的、陌生的世界中,这个世界,属于创造。

我想我们必须申明,小说中的世界属于作家的创造,这是第一个需要重申的常识。尽管,它可能会用到诸多来自于我们生存的这个世界的原材料,尽管,它可能会,有诸多仿生学上的处理,让它有某种的逼真感,“像”生活。尽管,它可能最终涉及到我们在日常生活中的难题,一难或者两难三难,并将它安置于隐秘的核心……但我想我们必须清楚,小说要处理的往往并不是已有的发生,而是发生的可能。这种可能,属于想象,属于作家独特的建造。的确,一个小职员一觉醒来便变成了甲虫,这不会是真的,我们从来没有在新闻纸上读到这样的范例,除非是在愚人节——可在小说的天地里,它却可以毫无理由地成为前提,白纸黑字。在这点上,作家确实像纳博科夫所认为的“魔法师”,他创造出语言,人物,行动,曲折和故事,创造出一个能够自成一体的天地——

自成一体的天地。在伟大的小说家那里,伟大的诗人那里,包括伟大的艺术家那里,再造一个自成一体的世界完全是一种自觉,是艺术最珍贵的诉求之一。它们不仅要和我们的现实世界相区别,还要与其他作家其它艺术门类相区别。文学和艺术,自古就是造山运动而非爬山运动,这点需要明确。自成一体的天地,具有强烈的个人标识,带有从艺者的气息,梦想、思考和幻觉,是用属于自我的眼光完成对“世界”的勾勒、再造——随着格里高尔·萨姆沙的变形,一个区别于日常的陌生世界向我们展开,在这里,我们要和格里高尔·萨姆沙一起面对陌生和它的后果,面对,在父母、妹妹和女仆眼中已经“变形”的自己。从一个令人不安的梦中醒来,格里高尔所见的世界似乎一切如旧,阳光照常升起,可谁能知道在他身上的天翻地覆?卡夫卡知道。卡夫卡通过再造的世界,给我们提供了一条新路径。

在卡尔维诺建构的世界里,它竟然,提供一种独特的轻逸,有强烈的童话感:某个人,梅达尔多,可能被炸弹或者什么分成两半儿,一半儿善良,一半儿邪恶,“心怀恶意的人没有一个月夜不是恶念从生,像一窝毒蛇盘绕于心间;而心地慈善的人,也不会不产生出放弃私念和向他人奉献的心愿,像百合花一样开放在心头”——分成的两半儿一个行善一个作恶,他们把这个本来就混乱而可怕的世界搞得更为混乱,最终,这两个半身人会得以重新缝合,变成一个,“也许我们可望子爵重归完整之后,开辟一个奇迹般的幸福时代,但是很明显,仅仅一个完整的子爵不足以使全世界变得完整”。在卡尔维诺的世界里,罪恶、杀伐、意识形态征战、生死都跟着轻逸起来,他有一双上帝之眼,那些似乎大得不得了的事件在他眼里就像争斗中的蚂蚁,虽然,上帝于它们有无限的同情。那样不同:在普鲁斯特的世界里,一切杯水的波澜都大得不得了,一切贴浸于旧时光里的细微和片断都值得停下来,品味与缅怀,在少女们身边的分分秒秒都可以继续分割,有滋有味。那样不同!博尔赫斯完全忽略掉在普鲁斯特的世界里的提供,不留一件,你甭想在博尔赫斯的文字中寻找和普鲁斯特同质的绵密,细微,涌满,他所做的是倾空,腾出的空间为玄学和思辨安置了居所,他提供的,是另外一种忖思和怀疑的美妙世界。陀斯妥耶夫斯基的世界众声喧哗,多声部并行,其中的人物个个真理在握,有人敲击你的左耳也有人敲击你的右耳,还有人,用他的喧响同时敲击你的两只耳朵;玛格丽特·杜拉斯,她专注于一个声部,用舒缓、低沉的大提琴演奏,停滞,滑断,时而有骤然的锐响……布鲁诺·舒尔茨,在《鳄鱼街》上建起一座用沙漏做招牌的疗养院,你一旦推开这条街上肉桂色铺子的门,就会明显感觉,你进入到一座“恐怖博物馆”(余华语),在这个被华美的褐色花纹衬起的世界里你必须小心翼翼,然而恐怖还是会从不经意中浸入你的心……在贝克特那里,人被荒谬严重地囚禁,那个戈多注定永远不会到来,荒谬简直是缠绕在你腿上的绳索;而君特·格拉斯那里,在萨尔曼·拉什迪那里,小说有了“复眼”,它不只是对一个个人命运的追踪,还有诸多的光照见特定时代的特定生活与特定事件,一个个的小眼将它们收摄入小说中,让小说变得从未有过的立体和丰富,从未有过的繁芜与多歧——可以说,每个作家再造的世界都是不同的,有显见区别的,你完全能从一千万个“众人”当中将他们轻易辨认出来,即使蒙住各自的名字。如果你根本无意识在写作中建造属于自我的世界,那你可以是成功的通俗作家,但也肯定算不得优秀的通俗作家;而如果不幸你的写作不属于通俗类,那你或许能在这个平庸的时代获得某些不相称的声名,但距离优秀则相去甚远。

有无再造新世界的意识,有无再造新世界的能力,在我看来是一个优秀作家和小作家的区别,其间有一条本质性的鸿沟。

豪尔赫·路易斯·博尔赫斯,他写过一篇名为《创造者》的小说,他说,从前,有个野心勃勃的创造者,他想要按照真实的比例,画一张世界地图。他画下了山川、河流、树木、房屋、河流边上的牛羊和生长的青草……总之,他画下了这个世界上存在的一切,所有一切都被缩小到他的这张地图中。他用尽了毕生的精力。而等他将这张地图画完时,他突然惊讶地发现,他画下的,是自己的那张脸。在这篇小说中,伟大的博尔赫斯强调了文学(艺术创作)的主要要素:野心,真实,毕生精力,创造,世界,自己的脸。自己的脸,博尔赫斯的意思或许是,你要给自己的创造打上鲜明的自我印迹。或许是,你要,在你的创造中建构起能呈现自我面目的独特世界。

由《变形记》始,卡夫卡渐渐完成他被米兰·昆德拉命名为“卡夫卡式”的小说世界,在这个小说世界里,权力有着无边无际迷宫的意味,物化、僵板的案卷代表了真实的现实,而人的肉体存在变成投在世界屏幕上的阴影,惩罚找到“罪恶”,逻辑开始它的反向运转并坚定地实施,能够引发笑声的幽默在这里却蔓生出恐惧……“卡夫卡式代表了人和他的世界的一种基本可能性,一种并非历史决定的却或多或少是永远地伴随着人的可能性”(米兰·昆德拉《某处之后》),“卡夫卡的伟大在于已经懂得创造一个与现实世界相统一的神话世界”(本杰·夏洛蒂《论无边的现实主义》)。

是的,可能性,这是一个需要认真对待的词,小说的世界,建筑于这个“可能性”之上,而不是已有的、存在的现实之上,它也需要申明。我们有意无意的混淆已经旷日持久。

2

再提一个“可能”,我忘了是谁说的,他说,所谓文学史,本质上应当是,“文学可能史”。

为了强调,我再重复一遍:文学史,本质上是文学的可能史。

第三次:文学史,本质上应当是文学的可能史。

我承认它属于某种“片面深刻”,而这份片面中,却包含着巨大的卓见。它对文学创见的强调近于苛刻,但反观我们的文学史,与之对照,会发现,那些在文学史上存留下的伟大篇章,确也符合这一标准——它们,为文学的样式和思考提供了新的可能。

文学创作,就应当从未有出发,展示给我们一个新天地,一种新可能,进而,是一个新世界。值得反复强调的是拓展和陌生,尽管,根植和真实也同样值得强调——于我们而言,于我们的写作而言,阅读而言,拓展和陌生化一直是更为稀弱的。我们被束缚得久矣,在自觉和不自觉中,我们团缩,固守,僵化,并从中生出自以为是……如同里尔克笔下那只被关在笼子里的豹,日复一日在铁栏的局限中徘徊,以至于,我们以为在这个铁栏之外没有世界。我们应当还能记得,上个世纪八十年代人们面对一些西方文学作品发出的惊讶:原来文学还可以这样,原来小说还可以这样写!

不只是一个人发出如此的惊叹。

文学当然可以这样,而且,很可能,文学本就应这样。

文学,当然应当是前人经验的某种综合,但止于此,也是不够的。轻视已有经验,完全在一种经验归零的地界上发展自我是难以想象的,尤其是在今天,我们的文学疆域已经拓展得如此广阔的今天,越来越强调智识和积淀的今天。毫无疑问,文学创作越来越像是一门科学,或者说,它本身就具备某种“科学”的性质,只是这一点长久地被忽略,我们强调着现实和生活,强调着才情(它当然异常重要,可它,随着人类智慧和文学的前行,也越来越不可恃),强调非关书也……王国维早就有过警告,不多读书、多穷理就无以达到极致——文学,是重视“极致”的艺术。是的,有了前人经验,有了摹写能力,成为某某第二是不够的,在一篇关于博尔赫斯的文字中我说过:“小说,真正意义上的小说,是一种偏见或偏执的艺术,它应当也必须从一种习见的、俗套的、平庸的旧路上叉开去,独自发展和寻求新的可能性,它是对未有的一种补充,是对小说疆域的个人拓展。哈罗德·布鲁姆在他《影响的焦虑》一书中曾发出这样的警示:‘我和维柯一样坚信:具有预见性是每一个强者诗人不可或缺的条件。缺少了这一点,他就会沦为一个渺小的迟来者’”——

因为预见——在某种意味上来讲,所有的小说、所有的文学都是也必须是先锋性的,因为它强调着预见和开拓,强调着对“未有”的补充,强调着冒犯和冒险,强调着,创造一个独立的、陌生的新世界……先锋,从来都不是姿态性的,不是表演性的,而是源自于一个强者诗人的内在艺术诉求。在我们国度,依旧有许多人把上世纪80年代的“先锋文学实验”看做是一段被总结过了的文化遗产,是一种简单的形式实验或形式模仿,可以束之高阁了,可以从“怎么写”转向,把重心放在“写什么”上了……这种显见的谬识竟然在一些所谓先锋作家那里也得到呼应,他们把自我妥协看成是“回到文学本身”——不可否认,80年代的先锋文学在形式和内容的探寻上并不同步,它的确是由部分的模仿开始的,有些未能消化的生硬……但把先锋性、实验性从文学创作中剔除,本质上即是把文学根本的剔除,“他就会沦为一个渺小的迟来者”。

(当然,必须强调,这里的“预见”并不意味是对未来审美趣味的投机,绝对不是,这里的“预见”更多的是,摆脱影响影响焦虑,对未有的路径提供崭新可能。这种可能,很可能在我们惯常的想象之外,理解之外,甚至是审美之外。)

由此,米兰·昆德拉才那样强调,“小说唯一的存在理由是去发现唯有小说才能发现的东西。一部不去发现迄今为止尚未为人所知的存在的构成的小说是不道德的,发现是小说唯一的道德。”(《被遗忘的塞万提斯的遗产》)他还谈到小说的死亡,他认为,小说的死亡并不是它消失不见了,而是它从小说“发现”的历史中脱落开去——“在俄国,难道不是有成百上千的小说大批量地出版并被广泛阅读么?当然是这样,但是这些小说没有发现存在新的片断,它们仅仅是证实那些已经被说过了的东西。更有甚者,在证实每个人说的(每个人必须说的)那些东西时,它们达到了其目的,保持了其光荣,发挥了对那个社会的功用。由于什么也没有发现,它们没有能够加入到发现的序列中来,而对于我来说,正是这个序列构成了小说的历史。它们使自己置于这个历史之外,或者,如果你愿意的话,它们是跟在小说史后面的小说”。在我们这个时代里,难道,不是有成百上千的小说大批量地出版并被阅读么?可我和我的同行所见的多是,它们没有提供任何新质的思考,仅仅是证实(甚至是一种虚假的、自己也不相信的)那些已经被说过的东西。而在诸多批评家那里,那些已被社会学、哲学、政治学、心理学说过一千次一万次的浅层知识乃至早已被证伪的浅层知识竟然“无比深刻”,他们乐道于自己在小说中文学中找到那些无比深刻的旧识,好让自己真理在握……“它的死静静地发生,没人注意,没有谁为之义愤填膺”(米兰·昆德拉《被遗忘的塞万提斯的遗产》)。

没有谁为之义愤填膺。它,显得可笑,不合时宜。

格里高尔变成了甲虫。他进入到一个全然陌生的境遇里,仿佛,是一场可怕的梦境。它的确具备梦魇的意味,以至让最初读到《变形记》的阅读者和格里高尔一样感觉不适。我们是有过童话和神话,之前还有过几部《变形记》,可随着现实主义和科学理性的强劲,人们给文学重新划定了限度,这个限度不被跨越,不便跨越,于是,卡夫卡让格里高尔的变形便成为了一种溢出,一种冒犯,越过了已有的经验。现在,我们当然可以也有权力嘲笑卡夫卡最初阐释者马克斯·布罗德过于简单化的误读,可以也有权力嘲笑那些把卡夫卡的小说当作神学和预言的种种误读,但,且慢,我是否可以这样理解,马克斯·布罗德其实并不像他所说出的那样理解卡夫卡,但他如此做,部分地,是做出了某种的妥协与适应,将它转换成众人可以理解、能够领会的庸常陈词,由此,它才获得了阅读,进而得到更进一步的阐释?

把一部伟大的书,伟大的创见,必须在一种庸常陈词的广告下兜售,让它显得庸常,老少咸益,不得不说是人类的悲哀,持久却固执的悲哀。

3

现实主义。在很长一段时间里我们将这个词狭窄化,无视它原有的无边性,而一步步减少它本有的外延,将它固化为陷阱和牢笼。当然,我们把诸多的词,诸如思想,形象,故事,真实,政治,典型人物……都一一僵化和固化,消耗尽它们的活力,向其中注入石灰和水泥,呆板得可怜、可笑、教条和让人恐惧。在我们这里,在我们的文学和其批评之中这种僵化固化的倾向尤甚。

将原有倾空,重新注入,于我们的文学和文学批评其实更显重要和迫切。

把卡夫卡纳入现实主义大约不谬,因为在他的小说中有非常强烈的现实感,甚至对后世生活的预言性;把卡夫卡移出现实主义也大约不谬,因为,由他开始,“卡夫卡的世界与任何人所经历的世界都不像,它是人的世界的一个极端的实现的可能。”

在卡夫卡那里,“强大的虚构产生了真实”。

回到《变形记》。格里高尔·萨姆沙从那个令人不安的睡梦中醒来,他所思考和打量的是什么?“我怎么单单挑上这么一个累人的差使呢?长年累月地到处奔波,比坐办公室辛苦多了。再加上还有经常出门的烦恼,担心各次火车的倒换,不定时而且低劣的饮食……”“‘起床这么早’,他想,‘会使人变傻的。人是需要睡觉的。别的推销员生活得像贵妇人。比如,我有一天上午赶回旅馆登记取回定货单时,别的人才坐下来吃早餐。我若是跟我的老板也来这一手,准定当场就给开除’”……而接下来,在经历一段饶舌的、有着小小哀怨的、自言自语式的言说之后,那种职业感开始发挥其潜在作用,他唯一关心的是:在这种新情况下,如何按时赶到办公室。是的,他对自己的处境多少少些敏感,而对那种来自现实的秩序和规则却感触强烈,不敢越矩(如果我们读过全文,会发现,自始至终,这个变成甲虫、已和我们“不是一个人类”的推销员从未有过越矩的念头,这种想法始终在他的理解之外,他所面对的,就是一个“服从的世界”)。这和我们的现实又何其相似!这与我们面对的真实世界又何其相似!卡夫卡,用一种非现实的方式达到了真实,他,抓住了潜藏于我们的生活中却极为重要的支点。这份真实,较之那种表象化的现实更为真切,有力。

不止于此。卡夫卡从惯常的小说方式中游弋出去,走向陡峭,让格里高尔·萨姆沙获得变形,在我看来,还有另一层的深意。在他这里,“变形”并非仅仅是出于摆脱影响焦虑、让自己显得不同的考虑,还有更为重要的一点儿,就是,通过变形,更真切地展示在我们习以为常、司空见惯之中不审不查的某些细微,将它放大。在这篇《变形记》里,它更深切的真实性在于,卡夫卡敏感或者说超敏感地捕捉到了在我们亲情掩映下的那部分隐秘,对它进行开掘,将那些微点放置于显微镜下——被放大的真实会骤然显得触目,惊心。有人说作家是人类的神经末梢,针对于卡夫卡,针对于这篇《变形记》,确是如此。

我们怎样看待父爱,母爱,兄妹之爱?在小说中,尤其是我们国度的小说、散文中,我想我们见惯了含辛茹苦、甘于牺牲,以及加诸于其上的伟大、无私、崇高……仿若那种爱里一尘不染,仿若那种爱,不允许有丝毫疑虑。而卡夫卡所做的是,在这篇令人不安的小说中所做的是,将掩藏于这些大词圣词后面的一丝杂质,专心地挑拣出来,切成断面,放置于显微镜下——格里高尔的变形充当了显微镜的功用,只有此,只有从人变成“非人”,既保持亲密又拓展了距离,那些在日常中被有意无意掩藏起的细微才能得以如此强烈地显现。虽然这个小小推销员有意一叶障目,让自己的怀疑和审视谨慎地收回,但侵入蚌肌体中的沙砾还是硬硬地得到彰显。父亲是坚固的,他用“保护全家”的姿态拒绝这个变成甲虫的儿子,母亲有些做作的瘫倒和不住地咳,而原来还照顾这只甲虫的妹妹,在“仁至义尽”之后,用一种激烈的语调向她父母提议,我们一定要把他弄走,“他会把你们拖垮的,我知道准会这样。咱们三个人已经拼了命工作,再也受不了家里这样的折磨了。至少我是再也无法忍受了。”说到这里,格里高尔的妹妹适时地痛哭起来……而这时,老人还要继续装模作样,“不过我们该怎么办呢?”如果我们细心,我们会注意到,真正爱着这个家庭、尽力付出的恰是最终被抛弃被扫出的格里高尔,当他的价值已经榨尽之后;我们会注意到,那种在亲情里的伪,一直在着,不工作的父亲,耽于音乐和幻想的妹妹(她何曾不现实!),还有母亲,他们都有自私和欺骗,其实,一直在悄悄榨取……小说的最后一节是轻逸的,

平静的,一家人的生活“恢复”了亮色,而这亮色,是一只甲虫的消失,一个人的消失。

有时,我想我们不得不承认,卡夫卡的变形,甚至比我们专注描摹的生活来得更加真实,也更加触目。“他的作品表现了他对世界的态度。它既不是对世界原封不动的模仿,也不是乌托邦式幻想。它既不想解释世界,也不想改变世界。它暗示世界的缺陷并呼吁超越这个世界”(本杰·夏洛蒂,《论无边的现实主义》)。某些曾是卡夫卡小说坚定反对者的批评家最终成为了同样坚定的捍卫者,据说其转变是出于“生活的教育”。我们每日经历的日常也在提供种种的生活教育,而可怕的是,这种教育却使我们的审美趣味趋向单一,麻木,不审不查。是的,如果真的存在“现实主义”这一主义的话,那它也必须是无边性的,任何能为我们的现实世界提供思考参照,提供美妙和细节,提供可能的文学都属于现实主义,如果缺乏提供,不能像卡夫卡这样逼近真实,就不是。有时,我觉得,现实主义更改为“真实主义”也许更好一些,会更有效,更有建设。

名作欣赏:

0351-5256557

评论版:

0351-5256560

学术版:

0351-5256558

邮购:

0351-5256556

0351-5256557